こんにちは!

農業IoTプロジェクトに参加しております中根進之介です。今回は前回のブログの中でも少し触れた冬の期間に行っていた、土壌実験を紹介します。

土壌実験は、北海道大学農学部土壌保全学研究室の濱本昌一郎教授、当時修士2年の小林徹平さんに協力していただき、トマトの栽培で使用する土壌の水分特性曲線を求めました。

水分特性曲線とは?

水分特性曲線とは、土壌が水をどのように保持するかを示すグラフで、軸に体積含水率[%]、マトリックポテンシャル[Pa]を取ります。

・体積含水率とは、土壌中の水の体積を、土壌の全体積(固相+液相+気相)で割った値です。

・マトリックポテンシャルとは、水を土壌から引き抜くために必要な圧力(負圧)のことで、水の保持力の指標になります。

土壌の粒径分布によって水分特性曲線の形は変わります。粒径が一様な土壌では、ある特定のマトリックポテンシャルで一気に水が抜けます。これは、間隙(孔隙)が均一であるため、全体で同じ強さで水が保持されているからです。一方、粒径が多様な土壌では、マトリックポテンシャルの減少(負圧の増加)に伴って少しずつ水が抜けていきます。

「団粒構造は良い!」と耳にすることがあるかもしれませんが、その理由も粒径分布にあります。団粒構造とは、小さな粒子が集まって大きな塊(団粒)を形成する構造で、大きな間隙と小さな間隙が混在します。結果として、大きな間隙からは水が排出されやすく、小さな間隙では水をしっかり保持できるため、排水性と保水性のバランスが取れた、作物の生育に適した土壌になります。

マトリックポテンシャルの常用対数をとったものがpF値としてよくつかわれるため、以下ではpF値と表記します。マトリックポテンシャルが1000Paの時は、pF値で3のような感じです

なぜ水分特性曲線を求めるの??

結論から言うと、作物にとって土壌の中に「どれくらいの水があるか」よりも土壌の中に「植物が利用できる状態の水があるか」が重要だからです。土壌中に水分があったとしても、その水が強くひきつけられている状態(pF値が高い状態)だと植物はその水を吸い上げることが出来ず、それを利用できません。土壌によっては、土壌中に水はあるのに植物はそれを使えない!といったことが起こりうるのです。

今回のプロジェクトでは潅水の制御を、安価な体積含水率センサの値を水分特性曲線を利用してpF値を予測し、その値で管理することにより植物にとって利用しやすい水が存在するという土壌を維持することを目指しています!

(pF値を求めることのできるセンサも存在しますが、高価なためにこのような方法をとっています)

土壌実験の結果

実験は吸引法と圧力法と呼ばれる方法を用いて行いました。詳しい説明は省略しますが、簡単に説明すると、サンプル土壌を初めに水で飽和させた状態にしたのちに水を吸引する力を設定し、その力が働いた状態でどれだけ水を保持できているかを計測し、同様に少しずつ吸引する力を大きくしながら行っていくものです。

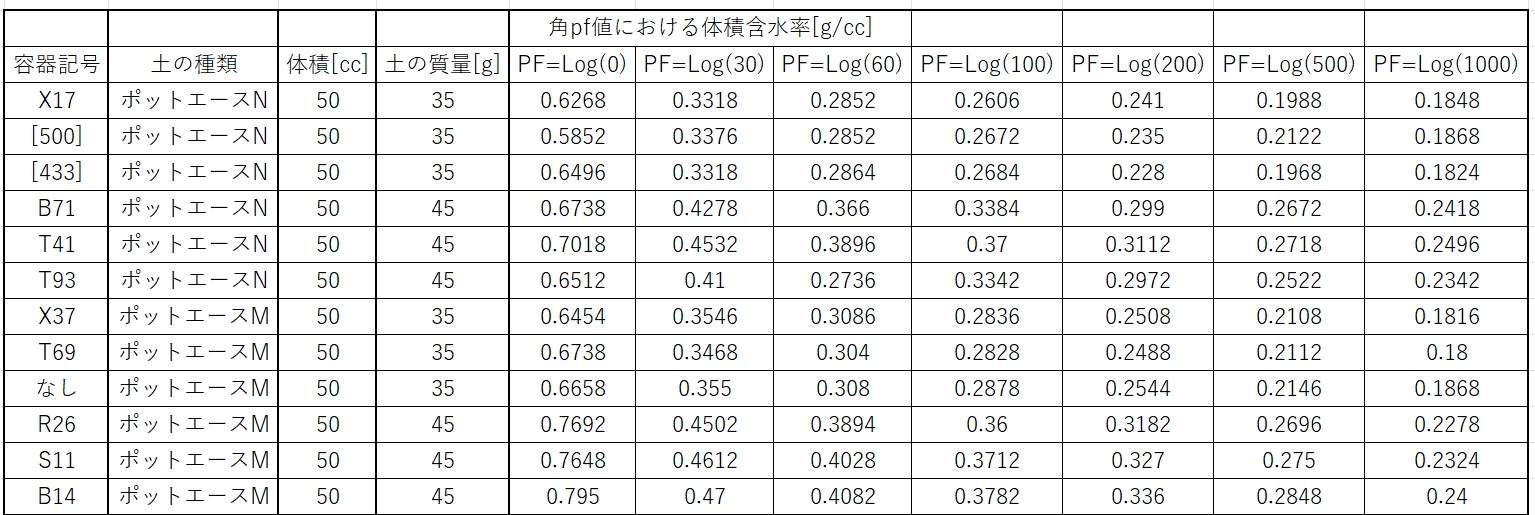

計測は二種類の土壌で、土壌の乾燥密度(水が入っていないときの単位体積当たりの重さ)が0.7g/ccのものと0.9g/ccのものを用意し、それら4種類を各3個の合計12個のサンプル試料で計測を行いました。

以下に結果を示します。

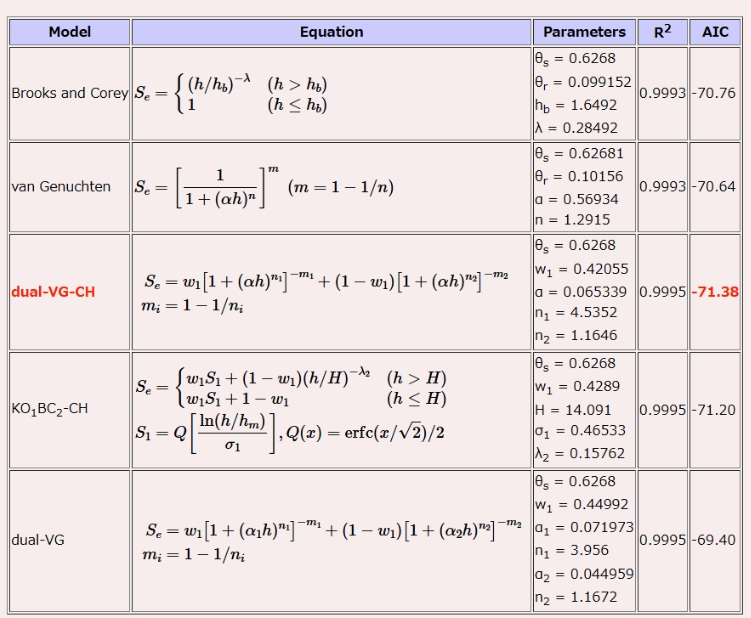

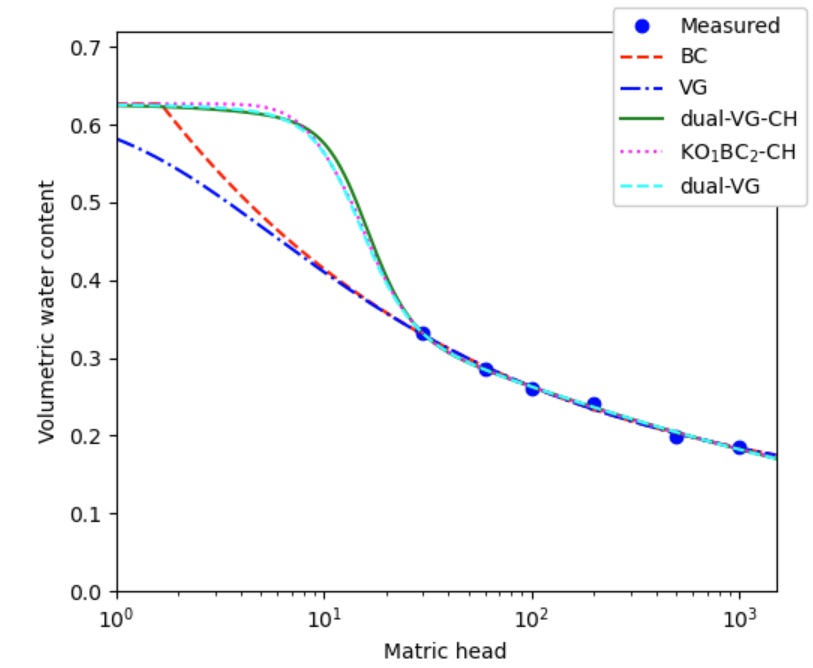

実験によって、各pF値における体積含水率を求めることが出来ました。しかしこれはまだ点のデータであるので、これから水分特性曲線の数式を得る必要があります。数式にすることで、体積含水率からpF値を一対一に予測することが可能になるためです。そのためのモデルにはいくつかの種類があるので、SWRC fitを用いてどのモデルが良いのかを検証しました。以下に一つを示します。これは土の種類ポットエースN 実験前土質量35gのサンプル土壌の一つの結果を様々なモデルで検証した結果です。AICの大きさが小さいほどモデルの当てはまりがいいことを示しています。

今後は??

これからは、実際にトマトを育てる土壌の乾燥密度等を考慮して最適な数式を選択し、それを利用して潅水のpF値制御を行っていきたいと考えています!!

・参考文献 Seki, K., Toride, N., & Th. van Genuchten, M. (2023) Evaluation of a general model for multimodal unsaturated soil hydraulic properties. J. Hydrol. Hydromech. 71(1): 22-34. https://doi.org/10.2478/johh-2022-0039